電気を操る「デンキウナギ」は、時には1000ボルト近い電気を発電します。

そのデンキウナギは、私たちが知る「ウナギ」とは、別の進化を遂げているといいます。

デンキウナギの「お尻の穴」を探してみると、なんとノドの下辺りにありました。

その位置を、形の似ている「ニホンウナギ」と比べてみると、この通り違います。

心臓などの大切な器官も、すべて前の方に集まっています。

残りの胴体の部分は、電気を発生させるための「発電器官」なのです。

ちなみに、デンキウナギは、必要な酸素の8割を口からの空気呼吸で取り込んでいます。

そのため、10分に1度くらいの間隔で水面から顔を出して息をしないといけません。

デンキウナギが生息しているのは、南米アマゾン。

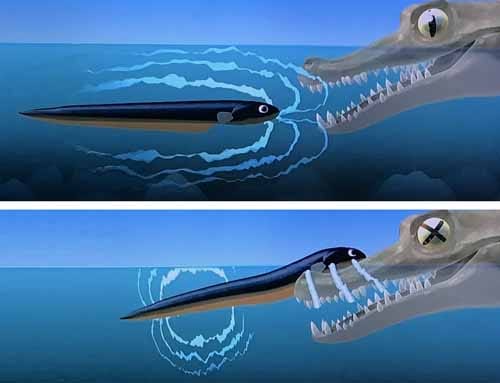

そこにいるワニなどの敵から身を護るために、ある工夫をしています。

電気は水中に拡散するため効果が弱まるので、敵に乗り上がって体を押し当てることで、電気を直接浴びせようとします。

デンキウナギが体を水から出して敵に触れると、触れる部分が多くなるにつれ電撃の威力は増加します。

だから、デンキウナギは、できるだけ上に乗り上がり攻撃を強めようとするのです。

実は、デンキウナギは、頭側が (+プラス極)、尾が(ーマイナス極)になっています。

まるで、巨大な電池のような体なのです。

泳いでいるときにも、常に弱い電気を発し続けていて、その電気の歪みを敏感に感じ取ることで、自分の周りの生き物や、障害物の位置や大きさまでわかるといいます。

実は、デンキウナギは、目があまり良くありません。

そのかわり、アゴいち面に超高感度の電気センサーが張り巡らされており、自分の発した電気をキャッチすることで、周囲の様子を確認しているのです。

獲物の魚を狩る時は、通常の弱い電気とは別の高い電圧の電気を流して、獲物の筋肉を収縮させて動きを止めて仕留めます。

さらに、体をU字型に曲げ、頭と尾の電極を近づけることで、内側の電気が強化され、電気ショックの威力は、真っ直ぐの時の2倍以上になります。