なぜ燃やすと煙が出る?という話がありました。

これについて、川村先生(東京理科大学 理学部 物理学科 教授)が説明していました。

その理由は、「酸素と熱が足りないから」。

煙というと、ふわふわと空気中に漂っているので、気体だと思っている人も多い。

しかし、実は固体や液体。

焚き火で説明してみる。

火を木に近づけると、まず、木の中に含まれる水分が蒸発し、水蒸気が出る。

それが外気に冷やされることで、小さな水の粒として、私たちの目に見えるようになる。

いわば、これは「湯気」。

やかんから出るものと同じ水の粒が見えている。

十分な熱があればすぐ蒸発するので、煙は出ない。

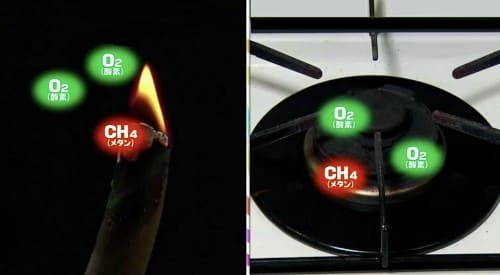

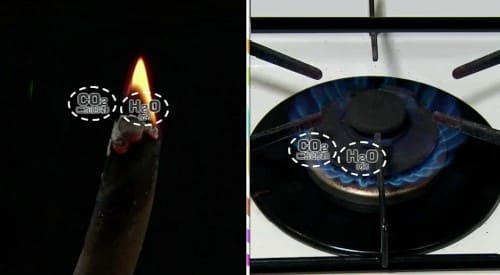

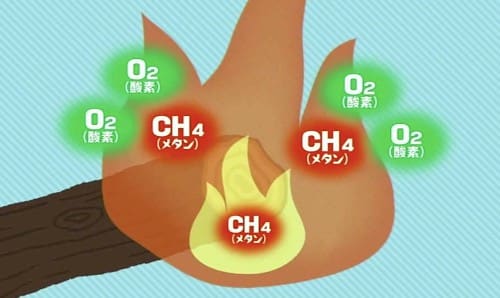

続いて、木の中の成分が熱で分解されて、メタンなどの可燃性ガス、つまり燃えやすいガスが出てくる。

これは、ガスコンロから出ているものと同じ成分。

このガスが、十分な熱の中で酸素と結びつくことで、ガスがしっかりと燃えているこの時、透明な二酸化炭素や水蒸気などの気体しか出ないため、煙は出ない。

火の外側は、木から出たガスが燃えるために必要な酸素が十分にあるため、不完全燃焼にはならず、煙は出ない。

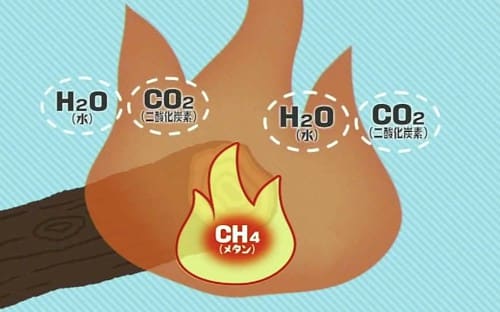

しかし、火の外側で酸素が使われてしまうと、火の内側までは酸素が届かず、ガスが燃えきらない状態、つまり、不完全燃焼を起こす。

この時、炭素など、ガスの燃えきらなかった成分が、あふれ出てくる。

これが、私たちの目に、煙として見えている。

つまり、煙とは、酸素と結び付かなかった可燃性ガスの中に含まれている小さな炭素の粒の集まり。