なぜ人間だけが料理をする?という話がありました。

これについて、村本和世 先生(明海大学 歯学部 教授)が説明していました。

あらゆる動物の中で、人間だけが料理をするのは、顔が平であることが関係している。

他の動物に比べ、人間は顔が平たい。

約200万年前、人類は火と出会う。

そして、食べ物を焼いて食べるようになった。

これが料理をするキッカケになったと考えられている。

人間は、火と出会う前、硬くて苦い木の実を食べていた。

この木の実に火を通すことで、実のデンプンが変化し、唾液の消化酵素によって、糖に分解できるようになった。

つまり、人間は「甘味」と出会った。

さらに、人間は食材を焼いた時に立ち昇る「香り」の虜になった。

この香りにこそ、おいしさを感じる秘密が隠されている。

人間が感じるおいしさについて、40年以上に渡り研究を続けている ゴードン・シェファード 博士 。

博士は、口から入る食べ物の風味が嗅覚に到達することがおいしさを感じる原動力であると考えた。

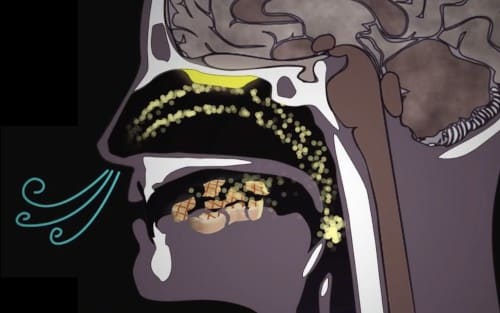

まず博士は、人間の鼻から口にかけての構造を3Dモデルの模型で再現。

食事中に食べ物の香り成分が、どのような動きをするのかを調べた。

その結果、まず口の中で食べ物を噛むと、香り成分はノドの入り口付近に集まる。

ノド周辺の複雑が骨格が壁となり、食べ物のふんだんな香りは、下へと流されず留まることがわかった。

ここからが、おいしさを生み出すメカニズムの正体。

食べている間に鼻から息を吐き出すと、溜まっていた香り成分がその流れに乗って、一気に鼻の内部へと向かう。

大量の香り成分が、嗅覚のセンサー「嗅上皮」に衝突。

センサーは非常に敏感なため、香りの情報が強烈な刺激として脳に伝わる。

その結果、私たちは食べ物の風味こそ、美味しさだと感じるようになった。

これは、人間特有のものだという。

人間の風味を感じる嗅覚は、他の動物に比べて突出している。

その理由は、人間特有の顔の構造にある。

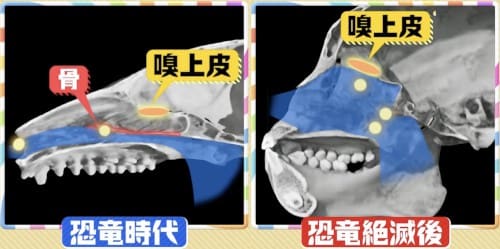

まだ恐竜がいた時代、私たちの祖先であった原始哺乳類は、恐竜から身を隠せる夜、暗闇の中で嗅覚を頼り食料を探し生活していた。

しかし、ある時、地球に巨大隕石が衝突し、恐竜が絶滅。

昼間から食料を探せるようになった我々の祖先は、視覚が発達する一方で、嗅覚は次第に退化していった。

それと共に、骨格に変化が出てきた。

もともとは長かった鼻付近が短くなり、顔が平らに。

長い鼻の時は、骨が隔てていて、香りが嗅上皮に届きにくかったが、

顔が平らになると、骨が無くなり、風味がダイレクトに届く。

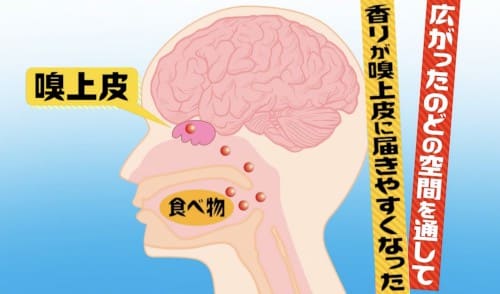

さらに、人間のある特徴もおいしさに関係しているという。

人間が二足歩行になったことによって、ノドの構造が非常に大きく変わった。

体が垂直に起き上がり喉仏(のどぼとけ)が、他の動物に比べて下にさがった。

すると、食べ物の香りが広がったノドの空間を通して、嗅上皮に届きやすくなり、風味を感じやすくなった。

これも他の動物にはない人間特有の構造。

「顔が平らになった」のも「ノドの構造が変わった」のも、おいしく食べる目的で進化したわけではない。

進化の偶然がおいしく食べる助けになった。