ナッツがおいしいのはなぜ?という話がありました。

これについて、動物と種の関係について研究している 直江将司 先生(森林総合研究所 主任研究員)が説明していました。

ミックスナッツなどに入っている木の実を 我々は「ナッツ」と呼んでいるが、実は、ナッツの定義は、ややあいまい。

簡単に言うならば、「硬い殻に覆われていて、種を食用とする木の実」。

一般的に、ナッツといって思い浮かべるのは、アーモンド、くるみ、マカダミアナッツ、ピスタチオなどだが、

くり、どんぐり、松の実なども、硬い殻に覆われていて食べられるので、これらもれっきとしたナッツ。

ちなみに、どんぐりは、縄文時代から貴重な食料だった。

では、ナッツは、なぜおいしいのか?

ナッツは種で、動物でいう卵にあたり、栄養が詰まっている。

それぞれ含まれている成分は違うが、例えば、くるみの場合、血液をサラサラにするといわれる不飽和脂肪酸や動物の体づくりに必要なタンパク質などが含まれていて栄養満点。

現在のナッツは、人間がおいしい種類を厳選し、品種改良していて、昔の野生のナッツとは少し味は違う。

一方、今も昔も一緒のこともある。

ナッツは、土に埋めてもらいたくて進化する。

ナッツは、植物なので、自分の種を自分で土に埋められない。

ナッツは、種が熟すと、種を土に落とすが、ほおっておくと乾燥して死んでしまったり、虫に食べられたりする。

そこで登場するのが、種を土の中に貯蔵する習慣を持つ動物。

例えば、リスは食べるものが少ない冬に備え、落ちているどんぐりを拾い、近くの地面に浅く埋め、食料を蓄える。

そして、冬になると、埋めたどんぐりを掘り起こし、食べる。

土に埋めるのはいいが、結局ナッツは食べられてしまうのでは?

実は、食べ残しがある。

例えば、リスがナッツを埋めるといっても、1か所に埋めるわけではない。

リスの習性として、他の動物に取られないように、数か所に埋める。

そして、冬に、埋めたナッツを記憶と匂いを頼りに探し、掘り起こす。

しかし、雪が多く積もるなど、すべての種を探すのは大変。

つまり、土の中に残る種がある。

ナッツが子孫を残すには、

【1】動物が埋めた種の位置を忘れる

【2】他の動物に種を掘り起こされない

【3】浅く埋められて虫に食べられない

【4】芽が地上まで届くように深すぎない

などの条件があり、

ちょうどいい深さに埋められて、忘れられて、ようやく子孫が残る。

一見、確率が低そうに聞こえるが、

ちゃんと土に埋めてもらい、子孫を残せるように、様々な進化を遂げてきた。

ナッツが無事に土に埋めてもらうためには、3つの課題をクリアする必要がある。

【1】熟す前に種が食べられない

例えば、果物の多くは、種が熟すと、おいしい果実をつけて種を食べてもらい、フンと一緒にばらまいてもらうことで、生息範囲を広げるという進化を遂げてきた。

逆に、ナッツは種を包む果実部分をまずく進化させた。果実部軍が硬かったり渋かったりすれば、熟す前に動物に食べられなくて済む。

【2】熟した種を土に埋めてくれる動物に選んでもらう

ナッツは、種の巨大化の進化をした。

野菜や果物の種と比べると、ナッツの種の大きさは 一目瞭然。

しかし、種を大きくすることに、どんな意味があるのか?

ナッツは栄養が豊富だが、さらに1粒を大きくすることで、動物たちは1粒で多くの栄養をとることができる。

そのため、野菜や果物の種より、冬に備える動物たちに選ばれやすく、土の中に埋めてもらいやすくなる。

しかも、大きい種は乾燥した場所、暗い場所など、過酷な環境でも育ちやすい。

【3】子孫を少しでも多く残す

ナッツは豊作・凶作を繰り返した。普通に考えれば、毎年たくさんの種を作った方が、子孫もたくさん残せそうだが、実は、ナッツは種ができる数をコントロールしている。

一体、どんなメリットがあるのか?

豊作ばかりだと、天敵の虫が大量発生する。そこで、わざと種自体を減らして、虫の数も減らす。

では、逆に実の数を増やした年のメリットは?

動物たちは、埋めた種を他の動物にとられないように、種を1か所だけに埋めない。

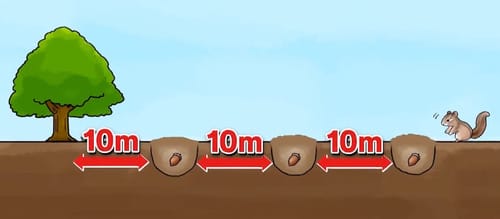

例えば、リスだと、大体10mおきくらいに少しずつ埋める。

豊作の年は、ナッツが多いので、親木から10mずつ埋めていくと、いつもの年より遠くまで種を埋めてもらえるので、生息範囲が広がる。

つまり、ナッツはまずい果実で、種が熟すまでをガード。

熟した種を土に埋めてくれる動物に選んでもらうため、種を巨大化し、栄養を多くとれるように進化。

そして、種自体の数をコントロールして、天敵の虫を減らしながら、なるべく遠くに埋めてもらうという作戦を実行し、

最後は、食べ残してもらえる可能性にかけて、生き延びてきた。