なぜ、おかずには、パセリがついているのか?という話がありました。

これについて、岩本忠さん(日本洋食協会 会長)が説明していました。

パセリは、今でこそ、様々な料理に添えられているが、そもそも、日本になじみのある野菜ではなかった。

パセリは、地中海沿岸などを原産とするセリ科の植物。

鮮やかな緑色と、独特の香りを持ち、古代ギリシャやローマ時代から、薬草や料理用のハーブなどとして利用されてきた。

日本に入ってきたのは、18世紀頃。

当時は、「オランダゼリ」と呼ばれ、長崎の出島に持ち込まれた。

明治に入ると、西洋野菜として、日本各地で栽培が始まる。

当時は、西洋料理自体が、上流階級の方たちを中心に食べられていた。

つまり、大衆的に食べられるものではなかった。

パセリは、西洋料理に使われるもの。

そのため、日本人の間では普及しなかった。

明治時代に描かれた西洋料理の本に、当時の西洋料理でのパセリの使われ方が載っている。

それによると、「きざむ」「細かく切る」「細切りにする」、

などといった使われ方がほとんど。

しかし、現在、日本では、パセリは主に茎ごと添えられており、さまざまな料理に茎ごと添えるのは日本ぐらい。

これは、一体なぜなのか?

もともと、パセリは、フランス料理が発祥である「洋食」につけられていた。

煉瓦亭の初代オーナー木田元次郎さんが広めたと言われている。

この方は、とんかつに千切りキャベツを考案したといわれる老舗洋食店の創業者。

パセリは、西洋では、刻んで使うのが一般的だったが、

カツとキャベツには、深い緑色のアクセントを添えるため、一房そのままを添えるようになった。

しかし、なぜ、パセリだったのか?

当時、濃い緑色の野菜で、生で食べられるものはなかった。

日本に入ってきた主な西洋野菜を比べてみると、確かにパセリは特に濃い緑色をしている。

また、千切りキャベツは、日露戦争による人手不足の打開策として、調理工程を減らすために考えられたもの。

パセリも同様に、調理の手間がかからず、生のまま食べられることが利点だった。

その後、パセリは、他のメニューにも添えられ、洋食文化の広がりとともに、日本人の間に定着していったと考えられる。

しかし、飾りとして広まったがゆえに、パセリは皿の上に残されることも多い。

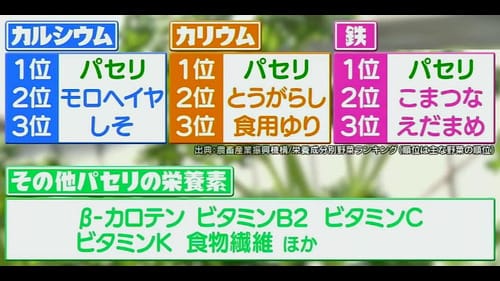

脇役のように思われがちなパセリだが、実は、中に含まれる栄養価は野菜の中でもトップクラス。

さらに、香りのもととなる「ピネン」という成分には抗菌作用があり、食中毒や口臭の予防に役立つなど、残してしまうにはもったいない野菜。

パセリは栄養価が高いため、とりすぎると、内蔵に負担がかかり体調不良を起こす可能性があるので、1日に200g以上はとらないように注意。

とは言っても、ひとつ添えてあるくらいで約1gなので、滅多にとりすぎることはないと思われる。