悪だくみしてそうな人のことを

「腹黒い」というのはなぜ?という話がありました。

これについて、国語辞典の編纂者で、日本語の語源に詳しい 飯間浩明さんが説明していました。

「あの人、本当に腹黒いよね」などと、ふだんの会話でも使われるが、

この腹黒いというのは、「表面はニコニコしていても、自分の得になるように、悪だくみを考えてる」様子を表す言葉。

「腹」を使った言葉は、たくさんある。

「腹を立てる(怒る)」

「腹を据える(我慢する)」

「腹を切る(大笑い)」

「腹黒い(悪だくみ)」

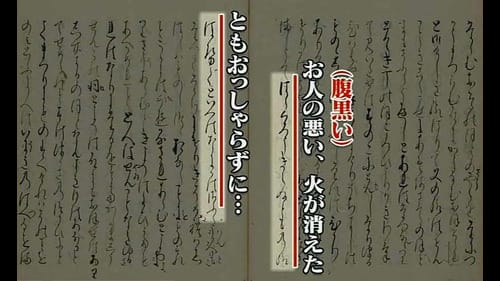

そのいくつかは、約1000年前から使われていた。

平安時代の書物「蜻蛉日記」を見ると、はらくろう(腹黒い)の文字がある。

「火が消えたと教えてくれなくて人が悪い」と、現在と同じく「意地が悪い」という意味で使われている。

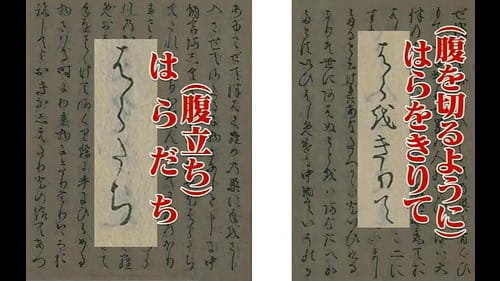

他にも、平安時代の書物「竹取物語」には、「腹立ち」や「腹を切る」という言葉が、既にこの時代から使わrている。

では、なぜ、感情を表す言葉に、「頭」ではなく「腹」が使われていたのか?

今は、頭でものを考えるのは当たり前。

心配ごとがあると、お腹が痛くなる、というのは今でもある。

精神と体がつながっているのは確か。

そこから、昔は「おなかで、ものを考える」という風に捉えていた。

この感情を表現する「腹」に、闇など、よく見えなくて不安なことをイメージする「黒」が合わさり、

悪だくみしていることを「腹黒い」と表現したと考えられる。