干支は何種類ありますか?と聞かれると、

大抵は「12種類」と答えると思います。

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

しかし、実はこれ、昔の中国で暦や時間などに使われていた「十二支」というもの。

では、なぜこれを「干支」というのでしょうか?

実はもう一つ、十二支と合わせて細かい日付を表していた「十干」というものがあります。

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

この十干の「干」と、十二支の「支」を合わせていたので、「干支」と呼んでいるのです。

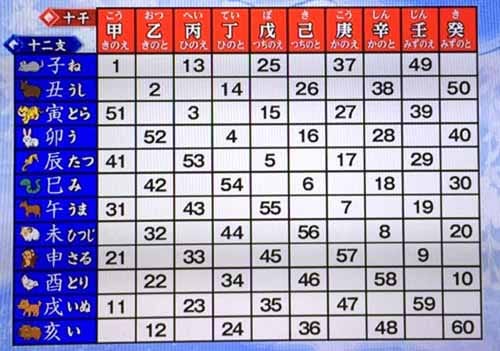

十二支と十干を表にすると、以下のようになります。

例えば、2019年は「己亥(つちのとい)」となります。

本当の干支は全部で60種類。

ちなみに、歴史の授業で習った幕末の戊辰戦争(1868年)。

これは戊(つちのえ)と辰(たつ)の年にあったので、この名前が付いたのです。

さらに、最初の甲子(きのえね)である1924年(大正13年)に、関西に完成した阪神甲子園球場。

これも干支が名前の由来となりました。

60年で干支が一巡して元の暦に戻るので、「還暦」といいます。

還暦になると赤ちゃんに戻るという意味で「赤いちゃんちゃんこ」を着ます。