昔話で有名な、三太郎といえば、「桃太郎」「金太郎」「浦島太郎」。

この三太郎の中で、浦島太郎だけ名字があるのはなぜ?という話がありました。

浦島太郎のあらすじ

昔々ある所に浦島太郎という青年がいました。

(中略)

竜宮城で3年過ごし 故郷の父母が心配で帰る

帰ったら景色が一変 村人に話を聞くと・・・

「浦島太郎って先祖がいたなぁ」

出会ったのは子孫 300年の時が過ぎていた

途方に暮れ玉手箱を開けておじいさんに。

当初の名前

京都府にある浦嶋神社は、浦島太郎を祭る神社として1000年以上の歴史があります。

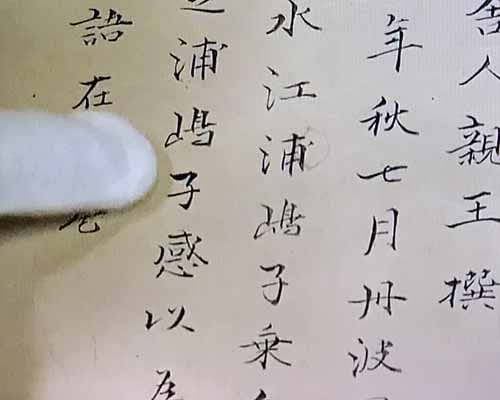

この神社にある、奈良時代に書かれた最も古い浦島の物語、丹波国風土記(模写)を見てみると、

そこには、「浦嶋子(うらしまこ)」と書いてありました。

「子」というのは、男子の尊称。

つまり、浦島という場所の男性という意味。

この浦嶋子が浦島太郎になったのは、室町時代の初期。

室町時代から現代の間に名前と名字が分けられた。

名字が付いた理由

でも、なぜ浦島太郎にだけ名字が付いたのでしょう?

苫小牧駒澤大学の林晃平 先生によると、

その理由は物語の終盤にありました。

竜宮城から帰ってきた浦島太郎が、子孫と出会い、300年の時が過ぎたことを知るあの場面。

そこには、ほかの物語にはない、浦島太郎だけの特徴があるといいます。

竜宮城から戻ってきたときは、両親もすでにいない、七代後の孫に会った。

戻ってきたことによって、先祖と子孫を再認識する。

「家」という意識が物語の中に当然出てきます。

室町の頃になると、長男の相続というものが広がって、社会的に認められたという考え方が背景にあった。

室町時代より前は、財産、つまり土地は、一族で分割相続するのが主流でした。

しかし、一人一人が独立していくと、土地がどんどん小さくなってしまい、次第に弱体化していきます。

その対策として、長男に全てを相続させ、一家で財産を守る方法が考え出されました。

これにより、「○○家」という家の名前のもとに、一致団結の社会へと進むのです。

そして、浦島太郎はまさに、家の概念を人々に教える物語と捉えられるようになります。

その結果、浦嶋子という名字がなかったおなまえが、浦島太郎というほかにはない名字のあるおなまえになったのです。