電車の線路にある敷石は、鉄道用語で「バラスト」と呼ばれます。

このバラストが線路によってあったり、なかったりするのはなぜでしょうか?

バラストがある場所を見てみると、大きいもので子どもの握り拳くらいの石が置いてある。

この石に角があると石と石の間に隙間ができる。

1車両で25t〜40tの列車が通過する時に、線路に大きな負荷がかかるが、石の角の隙間が、クッションの役割を果たし、その時の衝撃を吸収してくれる。

もう1つ大きな役割がある。

それは雨が降った日、石の隙間を使って水はけをよくして枕木の腐食を防ぐ。

ちなみに、石が茶色いのは、レールと車輪の摩擦によって、鉄粉が飛び散るから。

もし、灰色になっている所があれば、そこは新しいバラストだと分かる。

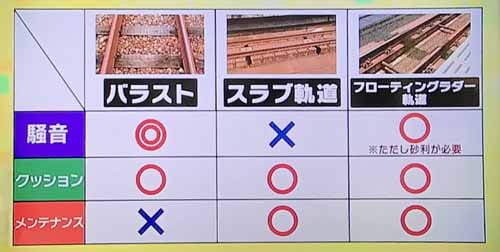

このバラストには弱点もあり、スピードが速い特急列車が毎日走るようなところだと、石の角が取れてくるのも早く点検や交換も大変になりコストもかかる。

この線路を支える仕組みが今はさらに進化している。

バラストがないコンクリートブロックでできた線路、その名も「スラブ軌道」。

このコンクリートの下に薄いゴムのパッドが敷いてある。

これによって、バラストが果たしていた振動を抑える役割をできるようになった。

さらに、コンクリートに施した溝で水はけもクリアしている。

これなら、バラストの入れ替えは必要ないので、コストを大幅カットできる。

しかし、1つだけ「バラスト」にできて、「スラブ軌道」にできないことがあった。

それが「騒音」。

コンクリートによってできた土台は、列車の通過音を吸収できずに跳ね返してしまう。

さらに、スラブ軌道よりも進化した線路がある。

その名も「フローティング・ラダー軌道」。

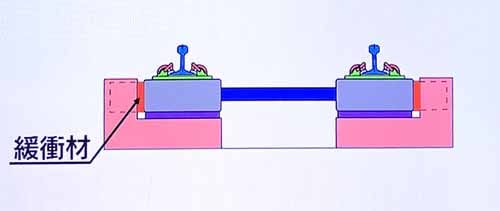

線路の土台にL字形にコンクリートを作り、

枕木の外側に緩衝材を挟むことによって、騒音の原因となる音漏れを減らすことに成功。

さらに、2本のレールの間には砂利を敷き詰めて、真下に音が逃げる工夫をしている。

このような新しいタイプの軌道に変えるためには、列車を止めて大掛かりな工事が必要なため、高架化工事などをしている所から変わっているようです。