「触感」とは何か?という話がありました。

例えば、「箱の中身はなんだろな?」というゲームがあるとします。

箱の中にブロッコリーが入っているとして、

周りの人は見ただけで何かわかりますが、

回答する人は、何が入っているか触っただけではよくわかりません。

人がモノを触った時の仕組みは、

まず、皮膚の中にある触覚センサーが触ったモノの特徴を脳に伝える。

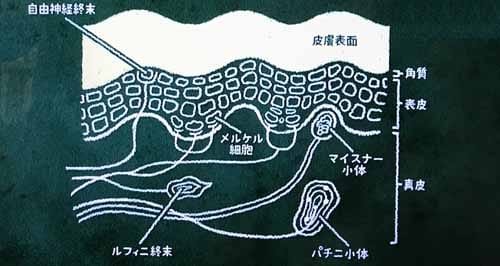

触覚センサーは、大きく5種類に分けられている。

メルケル細胞は、形のデコボコなど、皮膚が押された時の圧力を感覚神経に伝え、

マイスナー小体は、ツルツルっといったすべり具合を感覚神経に伝える。

それぞれの情報が脳に伝えれ、どんな形状かを知覚する。

ここまでが「触覚」と呼ばれる段階。

ブロッコリーを触ることで、形状まではわかった。

しかし、ただ触っただけではブロッコリーと認識できない。

触覚に、さまざまな体験の記憶が結びつくことで、モノをイメージすることができる。

触覚に、「記憶」が合わさってできるイメージ。

それが「触感」です。

触覚+記憶=触感(触り心地のイメージ)

モノを触っただけではそれが何かわかりずらい。(触覚)

五感を使って、モノを見たり触れたりすればそれが何かわかる。(触感)

触感をつくる?《テクタイル》という考え方 (岩波科学ライブラリー)

- 作者: 仲谷正史,筧康明,白土寛和

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2016/10/20

- メディア: Kindle版