「あっかんべー」って何?という話がありました。

あっかんべーとは、赤い目を見せること。

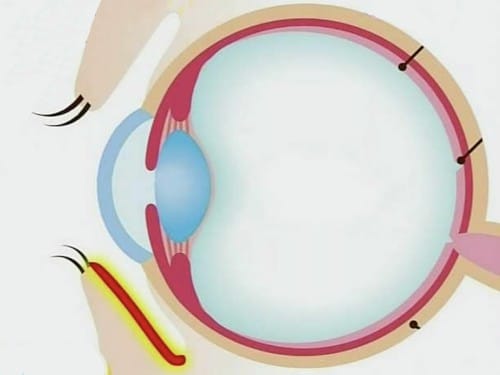

下まぶたを引っ張って、内側の部分を見ると赤い。

この部分は眼瞼結膜といい、毛細血管が集まっているので赤い。

ちなみに、ここが白いと貧血のサイン。

なぜ赤目が「あっかんべー」なのか?

もともとは、「あかめ」だったのが、

「あかめ」→「あかべ」→「あかんべ」→「あっかんべー」となまっていった。

しかし、気になるのは、赤目を見せる事が、なぜ人を小バカにしながら「嫌だよ」という意味になったのか。

この「あっかんべー」、日本人はいつからやり始めたのか?

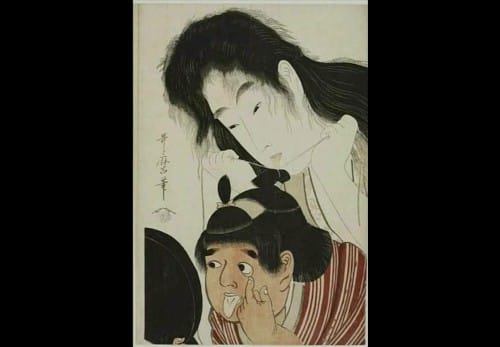

1800年頃、江戸時代に描かれた1枚の絵「山姥と金太郎 髪結い あかんべい」を見てみると「あっかんべー」をしている。

よく見ると、今と同じようにまぶたを下げて、舌を「べー」と出している。

江戸時代には既にやっていた事が分かる。

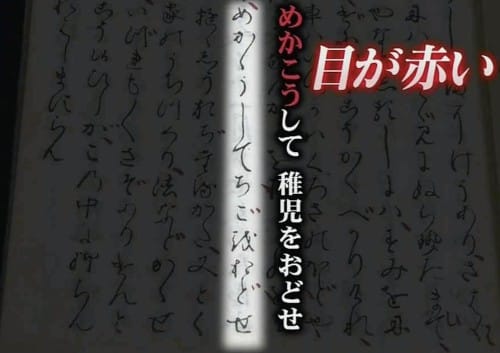

平安時代に書かれた説話集「大鏡」を見てみると、

「めかこうして 稚児をおどせ」とある。

「めかこう」とは「目が赤い」つまり赤目の意味。

その赤目で「子どもを脅す」という。

次に、約1300年続く奈良時代につくられた世界文化遺産のお寺「元興寺」。

実は、このお寺は鬼伝説で有名な別名「鬼寺」。

奈良時代、この地に鬼が出没、お寺の法師が鬼を退治したという言い伝えが残っている。

その退治した方法が、赤目で脅して追い払うというもの。

これがあっかんべーのルーツ。

では、舌を出す理由は?

あっかんべーの「べー」が「べろのべー」と勘違いされ、舌を出すようになったといわれている。

さらに、心理学の先生によると、

この舌を見せるという行為は、普段見せない部分を見せる「親愛」の意味もある。

とのことでした。

オオカミのあっかんべー―きむらゆういちの絵本エッセイ〈1〉 (きむらゆういちの絵本エッセイ (1))

- 作者:木村 裕一

- 出版社/メーカー: ソニーマガジンズ

- 発売日: 2004/03

- メディア: 単行本