2つの直線や平面が交わって作る角の大きさを「角度」という。

円が「360度」というのは、

約5500年前、メソポタミア文明で発見された。

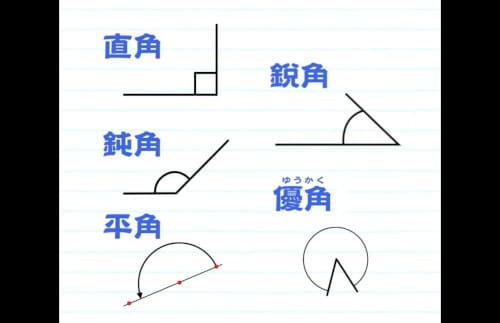

その角度は、大きさによって呼び方が変わってくる。

90度は「直角」。90度より小さいのは「鋭角」、

90度より大きく180度より小さいのは「鈍角」、

180度ぴったりは「平角」、180度より大きく360度より小さい角度は「優角」という。

角度といえば、三角形や四角形の内側の角度を「内角」という。

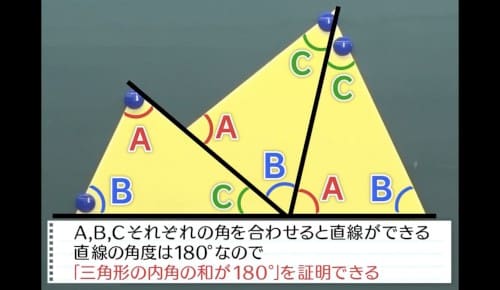

三角形の内角の合計は、必ず180度になる。

これは、同じ三角形3枚を使って証明できる。

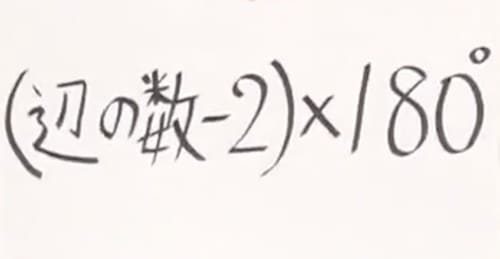

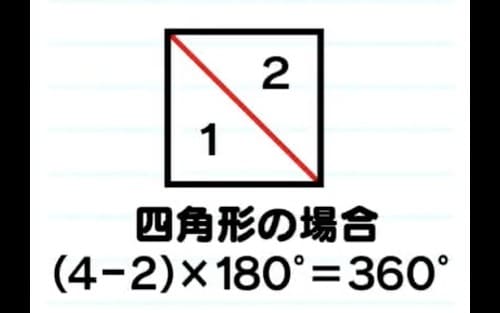

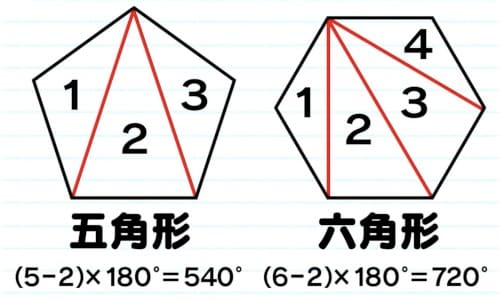

他にも、四角形や五角形の場合も簡単に内角の和を計算する方法がある。

その公式がこちら。これでそれぞれの多角形の内角の和を求めることができる。

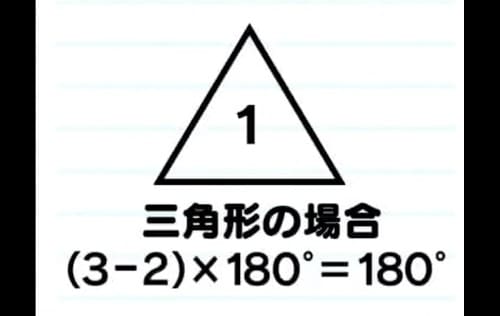

例えば、三角形の場合、辺が3つなので、公式に当てはめると、180度。

なぜ、この公式で求めることができるのか?

わかりやすい例がこちらの四角形。赤い線で分けると2つの三角形になる。

つまり、三角形の角度を2つ合わせると、四角形の角度を全部足したことになる。

五角形でも六角形でも、分けてみると、辺の数から2本引いた数で分けることができる。

三角形が何個に分けられるかを考えると、公式の意味がよりわかってくる。