ダーツのまとって何?という話がありました。

これについて、小林美和さん(日本ダーツ協会 常務理事 A級指導員)が説明していました。

ダーツは、15世紀のイギリスで生まれ、もともとは屋外で楽しむものだった。

その時、的にしていたのが、丸太。

その丸太の断面にあった年輪が、現在のダーツの的に変化した。

ここでイギリスの歴史を見てみる。

15世紀後半、イギリスでは、「バラ戦争」と呼ばれる王位継承をめぐる内乱が起こっていた。

戦争で戦っていたイギリスの兵士たちは、その日の戦いが終わったあとの自由時間を楽しむために、自分たちの武器を使ったゲームを考えた。

そのゲームとは、折れた矢や、短く切った矢を空になったブドウ酒のタルの底に投げて腕を競うというもの。

この時、的にしていたのは、積み上げられたタルの底の部分で、単純に矢が一番真ん中の人が勝ちというゲームだった。

ゲームは、兵士の間で流行ったが、

戦争が進むにつれて、兵士たちはさまざまな土地へと移動したり、食料不足の問題が起こったりと、ブドウ酒のタルは、どこにでもあるものではなくなってしまった。

すると、タルの代わりになるものはないか?となった。

そこで、新しい的として登場したのが「丸太」だった。

切り倒した大木を厚めに切り出して作った丸太の的は、ブドウ酒のタルに比べて手に入りやすく、持ち運びやすかったことから、このゲームの人気はさらに高まっていった。

実際に「的(まと)」として使ってみると、木の的だからこそできるあるものがゲームをさらにおもしろくした。

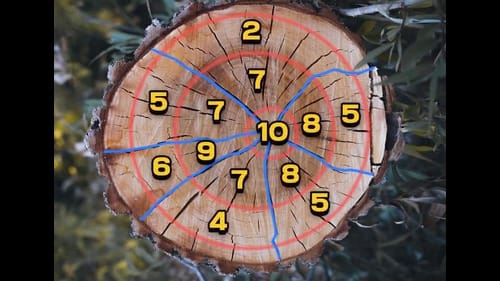

それが「年輪」。適度に中心から刻まれた年輪を目盛りにすることで、得点をつけて遊ぶようになった。

それまでの「一番真ん中の人が勝ち」ではなく、ダーツの刺さった位置によって、点数が決まるというルールが追加され、ゲーム性が上がった。

木の「的」は、長く使っていると、放射状のひびが入る。このひび割れも利用すれば、もっと細かくルール設定ができて、さらに面白いゲームになっていった。

戦争が終わると、家に帰った兵士たちは、自宅や酒場などで、この遊びを楽しむようになった。

ダーツは、一般庶民にも広まった。

しかし、ダーツが普及していく中で、ある問題が出てきた。

それは、やる場所によって、得点ルールがバラバラ。

年輪やひびの形は、木によって違うので、得点ルールは使う丸太によって違いがあった。

そんな中、イギリス人のブライアン・ガムリンが、現在につながる点数配置を新たに考え出した。

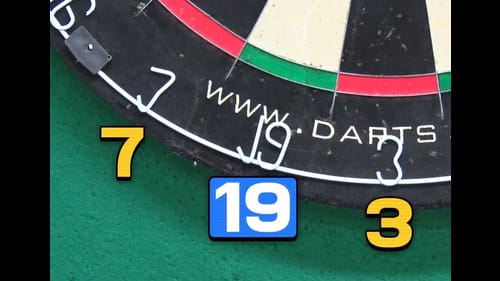

こちらは、現在のダーツボード。

得点の数字は、バラバラに並んでいるが、最も大きい20ポイントの隣は5と1。

19ポイントの隣は7と3と、

基本的に大きな数字と小さな数字が交互に並ぶ。

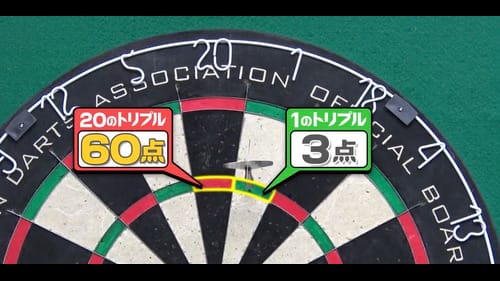

そして、外側を囲む部分は「ダブル」と呼ばれ、得点が2倍に。

内側を囲む「トリプル」に入れれば、得点は3倍になる。

この複雑な点数配置の的のおかげで、ダーツは少し外れるだけで大きく結果が変わる緊張感のあるゲームへと生まれ変わり、人気が上がっていった。

一つ一つ違う丸太の年輪を使っていたものが、みんなが同じ得点配置の的で、遊ぶようになったことで、

誰もが楽しめるゲームとして世界中に広がり、現在はスポーツの競技にもなっている。