なぜ赤いのに金魚というのか?という話がありました。

これについて、「金魚博士」の異名を持つ 岡本信明 先生(横浜美術大学 学長)が説明していました。

今から約1700年前の中国の普の時代、

現在でいう長江下流域浙江省近辺で、金魚は生まれたといわれている。

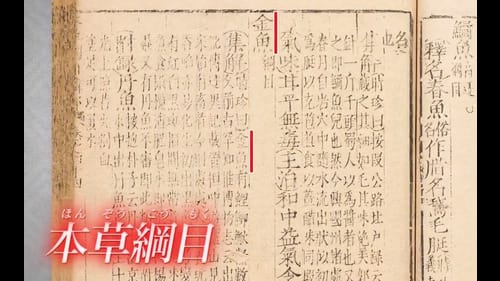

後に書かれた動植物を網羅した書物「本草綱目」には、

晋の時代についても書いてあり、そこには「金魚」の2文字がある。

つまり、中国では1700年前から金魚と呼ばれていた。

金魚は、各言語で、

中国語:チンユウ

日本語:きんぎょ

英語:ゴールドフィッシュ

と呼ばれている。

世界の共通語、金魚。

なぜ、赤いのに金魚と呼ぶようになったのか?

実は、昔の金魚は今ほど赤くはなかった。

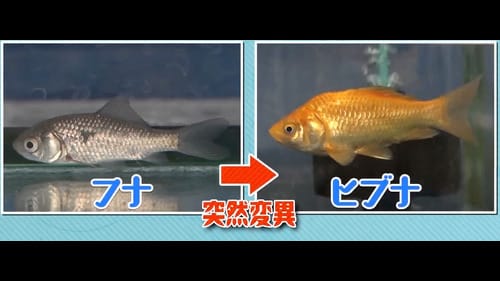

もともと、金魚の祖先は「フナ」で、突然変異で色が赤くなった「ヒブナ」が金魚のルーツ。

ヒブナは真っ赤というよりも、少しオレンジに近い色合い。

オレンジ色でしかもキラキラと輝いているという、

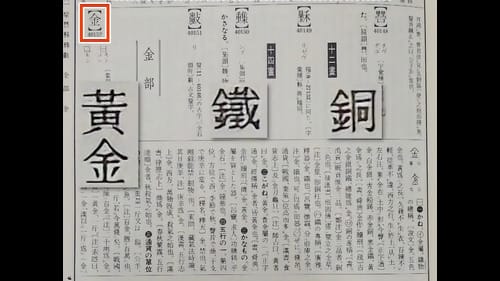

古くはキラキラと光る「金属の色」というものに「金」という字をあてた。

漢和辞典によると「金」という漢字は、いわゆる黄金だけではなく、銅や鉄など輝く金属全般を表すとされている。

金属のような光を持っていたと。

そこの所を強調して、金魚と呼んだのではないかと思われる。