醍醐味(だいごみ)って何の味?という話がありました。

「物事の本当の面白さ」という意味で使われる「醍醐味」は、

実は、あるものの味が元になってできた言葉。

これについて、乳製品の歴史や加工法を研究している 平田昌弘 先生(帯広畜産大学 教授)が説明していました。

そもそも、慣用句として使われる「醍醐味」という言葉は、仏典に記載された「醍醐」から来ている。

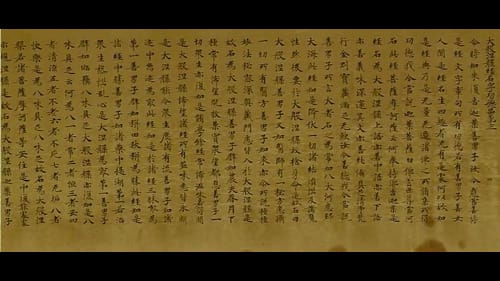

醍醐は、「大般涅槃経(だいはつねはんぎょう)」に記載されている。

大般涅槃経とは、紀元前のインドで生まれた仏典で、ブッダの教えや食生活の様子が記載されている。

大般涅槃経には、

牛より乳を出し 乳より酪(らく)を出し 酪より生酥(しょうそ)を出し

生酥より熟酥を出し 熟酥より醍醐を出す 醍醐は最上なり

とある。

要するに、ミルクを加工していって、ようやくできた最上のもの。それが「醍醐」。

作り方の手順がこちら。

まずは、「酪」。

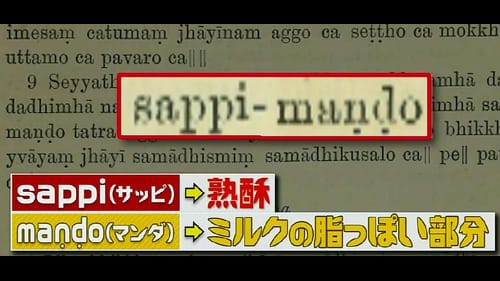

パーリ聖典(初期の仏教)には、こう書かれている。

つまり、乳をツボに入れて発行してできたものが「酪」。

当時のインドでは、加工する部屋の中やツボに、乳酸菌が常駐していて、自然に発行させたと考えられる。

「酪」は、成分と酸性度で判断すると、発酵乳と同じで、ヨーグルトに近いが、薄い味で、酸っぱい味。

続いては、「生酥(しょうそ)」

仏典によると、

とある。

要するに、先ほどの「酪」を撹拌し続ける。そこで出来たものが「生酥」。

「生酥」は、成分的には全く塩気のないバターのようなモノで、何も味がない。

次に、熟酥(じゅくそ)についてだが、パーリ聖典には、ここからは詳しく描かれていない。

読み取れる文章で推測していくと、

聖典には、「祭りの炎で清めた生酥」と書かれていることから、

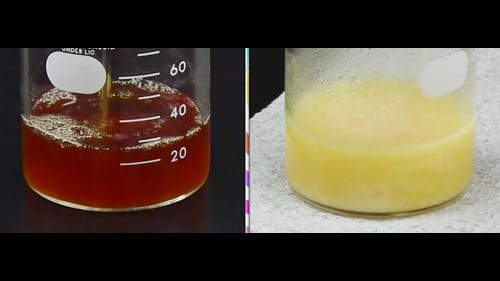

生酥を集めて鍋に入れ弱火で加熱して、水分を飛ばして、熟酥が完成。

当時も固体の状態で保存されていた。

この熟酥は95%が脂質でできていて、バターオイルであったと推測される。

そして、最終工程の「醍醐(だいご)」。

醍醐は、sappi(サッピ「熟酥」)-mando(マンダ「ミルクの油っぽい部分」)とある。

これは「熟酥から、滲み出た部分」と想定される。

固まった「熟酥」を25℃の保温器に入れて、待つこと12時間。

下に液体がたまってくる。この熟酥からしみ出てきた液体が「醍醐」。

今回、生乳1リットルからとれたのは、少し(5mlくらい)だけ。

短鎖脂肪酸が多く、低温で液体になるバターオイル。

その希少性から貴族たちの高級食品や万病に効く薬として扱われ、

そこから転じて、最上のモノの例えとして、「醍醐味」が使われるようになった。