北海道の阿寒湖で有名なものといえば、マリモ。

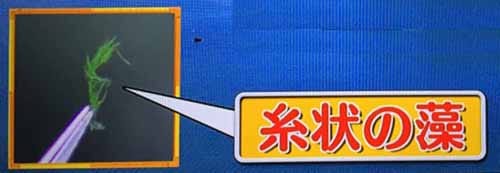

↓「糸状の藻」のことを「マリモ」といいます。

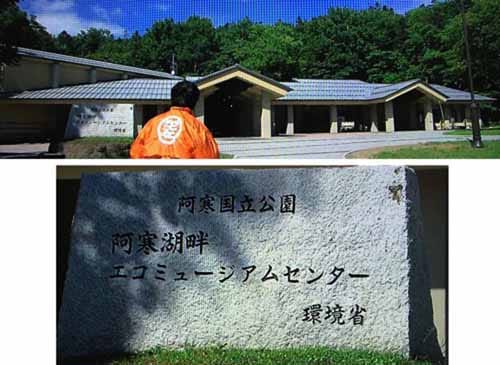

↓世界で唯一のマリモの研究施設「阿寒湖畔エコミュージアムセンター」。

↓そこにある水槽に入っている2種類のマリモ。

一見すると、全部同じに見えますが、

大きなマリモは天然のマリモ、小さい方は人工のマリモなのです。

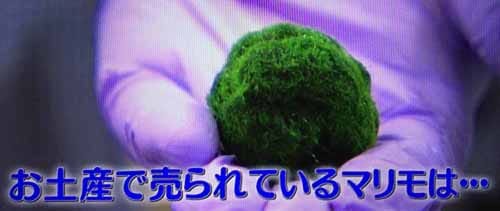

そして、一般的に、お土産屋さんで売られているのは、人工的なマリモなのです。

いったいどうやって、人工マリモを作っているのか?

↓海外から輸入したこの緑色の藻を

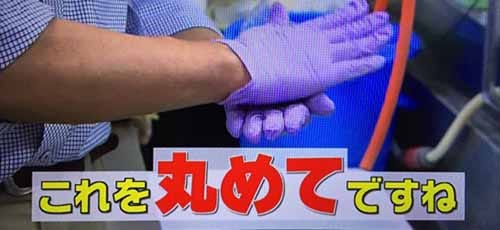

↓丸めて作る。ただそれだけ。

海外で育てた藻や養殖した藻を職人さんが手で丸めたモノだった。

阿寒湖のマリモは19世紀の終わりに、初めて見つかって、1921年(大正10年)に天然記念物に指定された。

その結果、採取することは違法行為になってしまうのです。

ではなぜ、天然のマリモは丸いのか?

湖の底を見てみると、びっしりと丸いマリモがあります。

大きい物で直径30cm以上のものもある。この大きさは世界でも阿寒湖だけといいます。

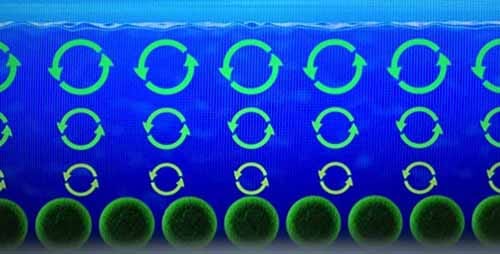

回転しながら光合成することで丸くなると考えられています。

沖合いから吹き込んだ風が波を発生させることによって、その下の水中で円運動が発生する。

この円運動によって、マリモも回転して成長するして球状になる。