「足りないものはなんですか?」っという質問がありました。

お金、時間、愛情、友人、恋人、余裕、etc...

そんな時、人は「欠乏」(Scacity = 希少性)の状態になります。

どんな欠乏でも直面すると、同じような心の動きが起きると、最新の経済学で明らかになってきました。

心の資源の欠乏

もともと経済学とは?

限られた資源をどう分配すれば、人々が幸せに暮らせるかを考える学問。

従来の経済学では、モノやお金など物的資源の配分を研究してきた。

これに加えて、心の資源の「欠乏」が与える影響も経済学で注目されている。

時間がない、お金がない・・・。

目の前の欠乏しているものに注意が向けられて心がいっぱいになる。

集中ボーナス

ここである実験をします。

お手玉を5m先のザルに投げます。

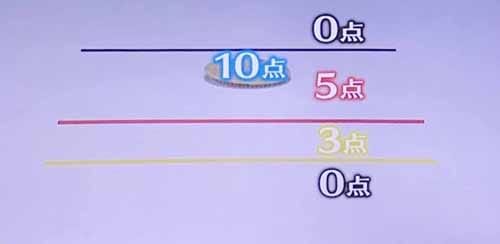

その時の得点は以下の通り。

第1ゲームは、

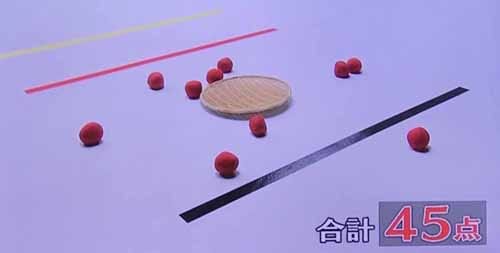

Aさんの持ち玉は10個。

Bさんの持ち玉は3個。

そして、結果は?

10個投げた、Aさんは45点。

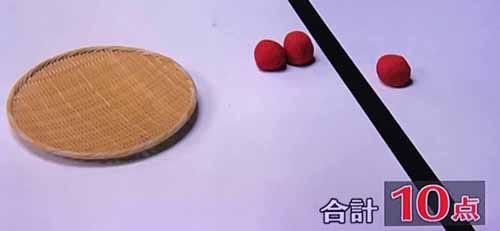

3個投げた、Bさんは10点。

第2ゲームは、持ち玉の数を逆にします。

Aさんの持ち玉は3個。

Bさんの持ち玉は10個。

そして、結果は?

3個投げた、Aさんは15点。

10個投げた、Bさんは15点。

| 第1ゲーム | ひと玉 あたり |

第2ゲーム | ひと玉 あたり |

|

|---|---|---|---|---|

| Aさん | 45(持ち玉10) | 4.5 | 15(持ち玉3) | 5 |

| Bさん | 10(持ち玉3) | 3.3 | 15(持ち玉10) | 1.5 |

結果を見ると、二人とも持ち玉が3つしかない(少ない)時の方が、ひと玉あたりの点数が高くなりました。

「欠乏」は集中ボーナスをもたらすと考えることができる。

残り時間がないという時、いつもより集中しているということはありませんか?

試験前の一夜漬け、締め切り前のラストスパートなど。

しかし、それには大きな代償があるといいます。

トンネリング

欠乏して、集中すると、脳に負荷(処理能力に負荷)がかかっているということになるので、正しい判断ができなくなっていろいろな間違いを犯すことが増えてくる。

その1つが「トンネリング」という現象。

列車がトンネルに入る前は、周りの風景が見えています。

それがトンネルに入ると、出口に見えるもの以外は全て見えなくなる。

この状態のことを「トンネリング」という。

トンネリングとは?

何かに集中することで他のことに意識を向けられなくなること。

例えば、歩きスマホ。

つまり、喫緊の課題に集中してしまうと、緊急ではない活動を後回しにしてしまう。

このトンネリングの状態が続くと、ジャグリングになる。

気付くと次の予定が突然目の前に現れ、慌てて対処するのに手一杯で、とても計画的な行動をとることができません。

まさに、落ちてくるボールをひたすら受け止めては投げるだけの「ジャグリング」。

マシュマロテスト

トンネリング、ジャグリングを避けるにはどうしたらよいでしょうか?

ある実験で、「マシュマロテスト」というものがあります。

これは、先生が子どもの目の前にマシュマロを1個置き、「戻ってくるまで食べずにいられたら、もう1個あげる」というもの。

部屋から先生が出て15分後に戻ってくるまで、子どもはマシュマロを食べずに待っていられるかというテスト。

この実験で3分の1の子どもが待っていることができました。

この子たちは、マシュマロ以外のことを考えるようにしていたことがわかった。

負のスパイラル

これまでの流れを振り返ってみると、

「欠乏」→「集中ボーナス」→「処理能力の低下」→「トンネリング」→「ジャグリング」→さらに「欠乏」→・・・。

と負のスパイラルに陥ってしまう。

例えば、お金がない人がサラ金に手を出してしまうというのも、いっときは凌げるが、さらに借金が増えて欠乏に陥ってしまう。

貧困

貧困も欠乏によって起こる非常に重大な問題。

貧困で判断能力が低下していると、少し余裕ができても、ギャンブルや飲酒で浪費してしまう。

これは自制心が欠落して貧困になると思われがちだが、実は逆で、貧困だから自制心が欠落する。

このことを理解した上で、「欠乏」している人に「貯金をした方がいい」などの助言をしてあげることが大事になってくる。

スラック

欠乏に陥らないための鍵を握っているのが「余裕」です。

この余裕のことを経済学では「スラック」と呼んでいる。

スラック(slack)とは?

「緩み、たるみ」の意味で、ここでは「使われていない余裕の資源」をさす。

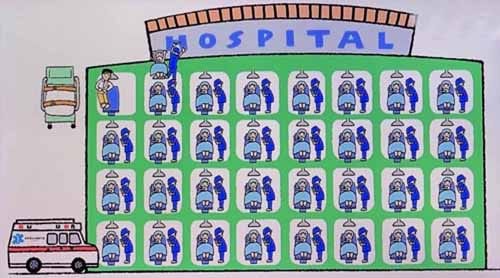

例えば、ある病院の手術室が満杯の状態で、急患が来てしまうと、手術の予定を大幅に組み直さなければばなりません。

そこで、普段から手術室の1つを急患専用にして空けるようにしたところ、スケジュールを変えることなく急患に対応できるようになった。