「宴会の最後に手を打って締めるのはなぜ?」という疑問がありました。

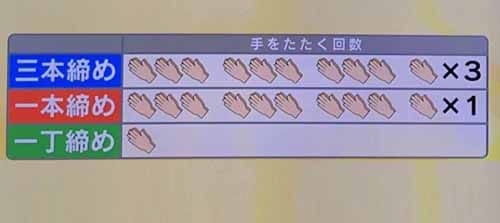

手を打つときにするのが「一本締め」や「三本締め」など。

中でも、この「一本締め」は誤解している人が多いようです。

「タタタン・タタタン・タタタン・タン」を3回繰り返すのが、「三本締め」です。

「タタタン・タタタン・タタタン・タン」を1回だけするのが、「一本締め」です。

「よぉーっ、タン!」と手を叩くのは、「一本締め」ではなく「一丁締め」です。

正式な会合の締めには「三本締め」を使います。

一説には、

1本めは「主催者・幹事」のため、

2本めは「来賓・ゲスト」のため、

3本めは「欠席者」のために打つともいわれています。

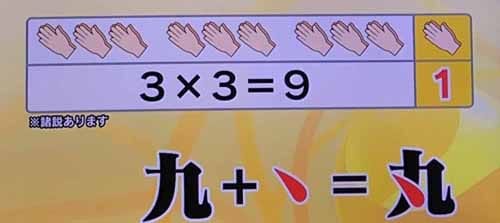

しかしなぜ、「タタタン・タタタン・タタタン・タン」というリズムなのでしょうか?

「三・三・三」を足して「九」に、最後に「一」をくわえたら、「丸く」収まる。

という話もあるそうです。

この手締めの元祖は「大阪締め」といわれています。

「打ちましょ、タン・タン、もひとつせ、タン・タン、祝うて三度、タ・タン・タン」

そのルーツは、天下の台所・大阪の商人。

江戸初期の作家、井原西鶴が記した「日本永代蔵」には、

惣じて北浜の米市場は(中略)千石・万石の米をも売買せしに、両人手打ちて後は、少も是に相違なかりき。

とあります。

これは、

大阪北浜の米市場の商人たちは、大きな取引きでも互いに手打ちをした後は、きちんと契約を守ること。

という意味です。

よく商談をまとめる時などに「これで手を打ちましょう」と言いますが、

手を打つ = 物事を決着する

これがまさに「手打ち」の語源だと考えられています。