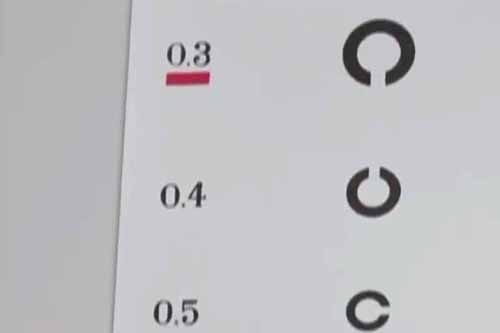

視力検査の時によく見る「あの数字」は何なのでしょう?

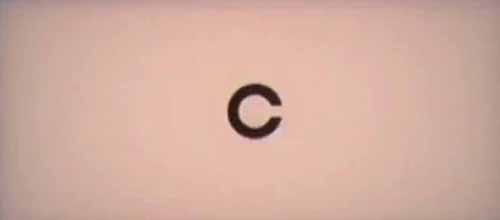

ちなみに、その横にある「C」のような記号は「ランドルト環」です。

この「C」にある「隙間」にこそ、重要な役割があるのです。

視力が良いと、スキマが見えますが、視力が悪いと、ぼやけてスキマが見えません。

視力というのは、ものが見える見えないで判断するのではなく、2つの点を認識する力が重要なのです。

1つの点を見た場合、はっきり見えていても、ぼやけて見えていても、そこに見えるのは1つの点。

これでは本当に見えているのか判断ができません。

しかし、点が2つの場合、見えている場合はちゃんと2つに見え、見えていない場合、1点に見えるので、

見えているのか、見えていないのか、はっきり判断がつくのです。

2つの点を認識するということは、点と点の間のスキマがあることを認識しているということになります。

このスキマこそ、ランドルト環のスキマなのです。

どこにスキマがあるのか認識できれば記号の向きがを答えられる、

そのわかりやすさから、ランドルト環は、1909年の国際学会で、視力検査の世界共通の記号に認定されました。

では、視力検査の時の「1.0」や「0.5」といったあの数字は何なのでしょうか?

この答えにも、ランドルト環のスキマが関係しています。

視力のあの数字は、↓こちらの式で求めることができます。

視力 = 1 / 「ランドルト環のスキマの上と下と、見ている人の目を結ぶ角度」

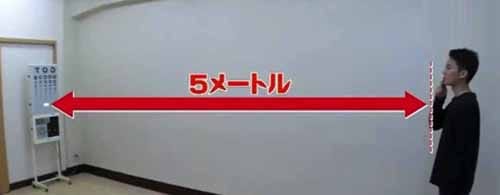

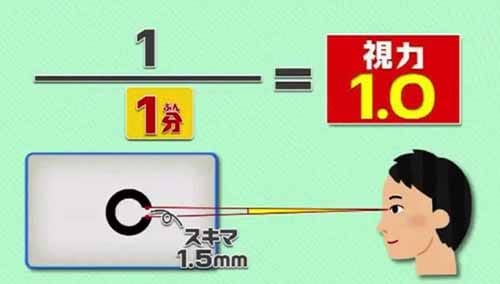

例えば、↓スキマが「1.5mm」、直径が「7.5mm」 のランドルト環を

5メートル離れたところから認識できると、視力は1.0ということになります。

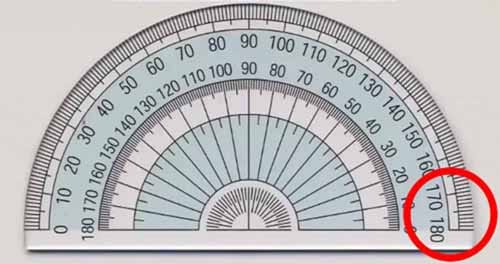

この時、その3点の角度は「1分」となります。

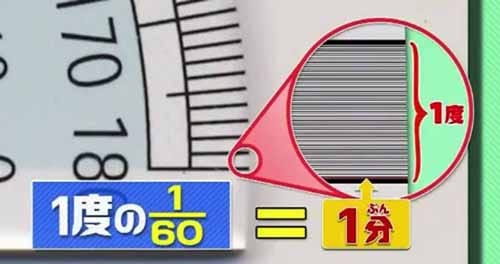

「1分」とは、1度の「60分の1」という、非常に小さな角度。

↓↓↓

この1分を先ほどの計算式に当てはめると、

1 / 1分で、視力は「1.0」となるのです。

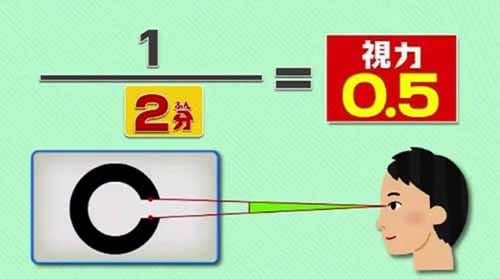

スキマの大きさが倍の「3mm」まで見える場合、角度も2倍の「2分」になります。

1 / 2分で、視力は「0.5」となるのです。

スキマの大きさが半分の「0.75mm」まで見える場合、角度も半分の「0.5分」になります。

1 / 0.5分で、視力は「2.0」となるのです。

この数字が2.0までしかないのは、日常生活では1.0以上あれば支障はなく、見えやすさに差はないので、それ以上高い視力値を測定する必要がないからです。

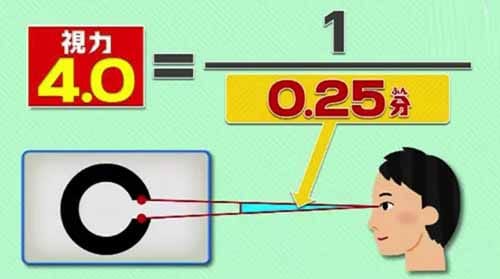

ちなみに、視力の限界は「4.0」くらいと言われていて、

これは、2km離れた所から、15cmのスキマが認識できるということになります。

これは渋谷から新宿までの距離です。

(おそらく、ほとんどの人は見えないことでしょう)